Enrique Díes Cusí – Doctor en Arqueología – CDLVC 13.472

1.- De cómo la necesidad se convierte en virtud.

En la muela de Chirel[1] ha habido al menos dos hábitats estables: un oppidum ibérico de más de dos hectáreas, entre los siglos IV-II aC[2], y un castillo medieval con dos fases constructivas bien diferenciadas: la primera entre finales del siglo XIII e inicios del XV y la segunda desde ese momento hasta su abandono como fortaleza a fines de ese mismo siglo, si bien sirvió de refugio de ganados hasta el siglo XVIII, cuando el gran terremoto que arrasó Enguera en 1748 hundió todas sus estancias, a excepción de las dos grandes torres[3].

Aunque con funciones y dimensiones bien distintas, ambos hábitats tuvieron un elemento en común: un camino que se abrió por el único punto por el que era posible acceder en carro o con caballerías a dicha muela. Se puede decir, incluso, que sin estos caminos no hubieran existido ni el oppidum ni el castillo (o los castillos, para ser más exactos). Hay, por supuesto, una senda que permite subir desde el río Xúquer hasta el extremo este de la meseta[4], pero no es practicable más que para personas ligeras de carga (y para las omnipresentes cabras salvajes, por supuesto).

El uso de carros en época ibérica es de sobras conocido y un oppidum de estas dimensiones no podía ser una excepción, por lo que necesitó de un camino con las características (pendiente moderadamente suave, anchura nunca inferior a los 2’2 m) que exigían. En época medieval sólo podemos suponer que el camino ya no era practicable para carros, ya que, en las obras que se llevaron a cabo en el castillo en 1403, los materiales de construcción -cal, arena y agua- se subieron mediante una reata de 132 mulas[5].

Por todo ello, ninguna recuperación de la historia y de los restos del castillo de Chirel hubiera sido posible sin tener en cuenta el camino. Puede que en unos años el uso de drones simplifique los trabajos en lugares poco accesibles, pero en los comienzos del siglo XXI tenemos los mismos problemas que el ibero del siglo IV aC.

Por todo ello, en la Fase I del proyecto de consolidación del castillo era fundamental, ya que no había otra opción que utilizar el camino antiguo, que conocer su historia y evolución para que la solución adoptada fuera lo más coherente con ellas. Los resultados que a continuación se exponen son ejemplo de cómo la necesidad se puede convertir en virtud.

2.- Lo que la senda nos contó.

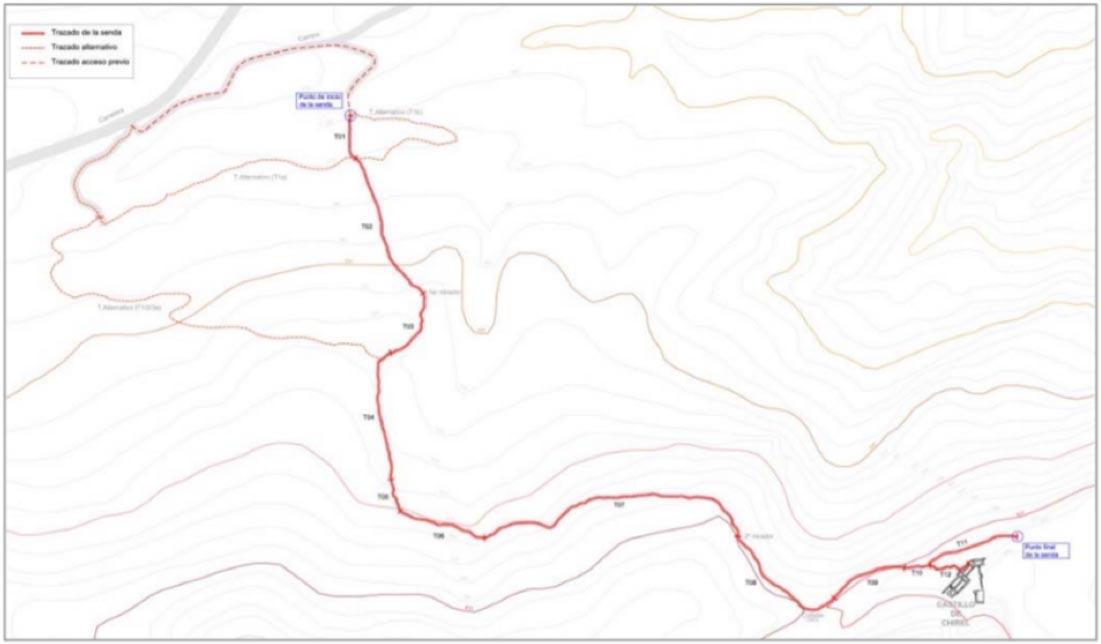

De la senda original de aproximadamente dos kilómetros, solo se conservaban los últimos 500 m, aproximadamente, ya que a partir de ese punto abancalamientos modernos y el crecimiento feraz del bosque y el cerrado monte bajo lo ha distorsionado completamente. Pese a la prospección realizada, sólo se pudo detectar en los 200 m siguientes, aunque se localizó un punto de vigilancia relacionado con el castillo en el extremo final de la misma, lo que confirmo lo correcto del trazado hipotetizado (Fig. 1).

Fig. 1. Trazado senda de acceso al castillo de Chirel (Fuente: Ávila, 2019)

La fase siguiente fue la realizar una docena de sondeos para tratar de determinar sus características constructivas y la cronología de las mismas. En la primera mitad sólo se pudo actuar en dos puntos donde se apreciaban restos antiguos: en un muro de contención, que se identificó como de época ibérica y que se conservó junto al nuevo acondicionamiento, y en unos recortes en un aforamiento rocoso interpretados como un punto de control y ensanchamiento tanto en época ibérica como medieval. Estos elementos se protegieron adecuadamente y se conservan bajo el nuevo camino.

En los último 100 m, donde era factible observar con más facilidad restos del antiguo camino, se realizaron ocho sondeos (numerados de I al VIII) transversales y, tras comprobar la existencia de los restos de una rampa de acceso en zigzag desde el final del camino hasta la puerta del castillo, otros dos (IX y X). Para finalizar, se realizó un sondeo en el foso oeste, resultado de la extracción de áridos para la construcción de la fase del s. XV. (Fig. 2).

Fig. 2. Rampa en zigzag de acceso al castillo de Chirel (Fuente: Ávila, 2019)

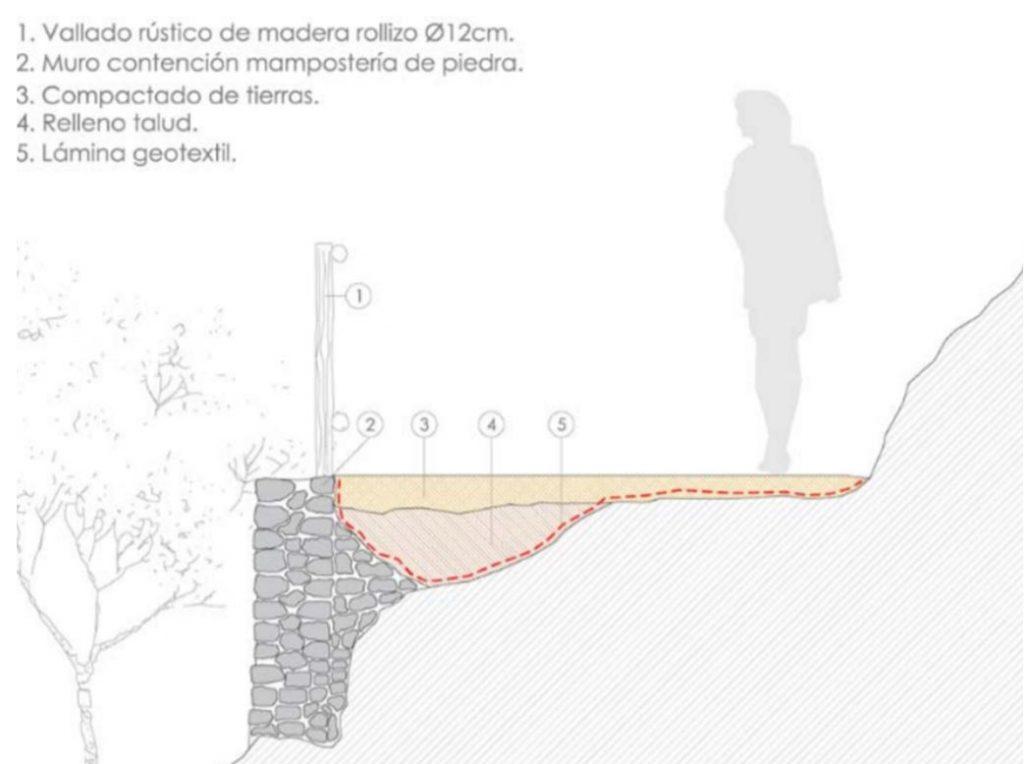

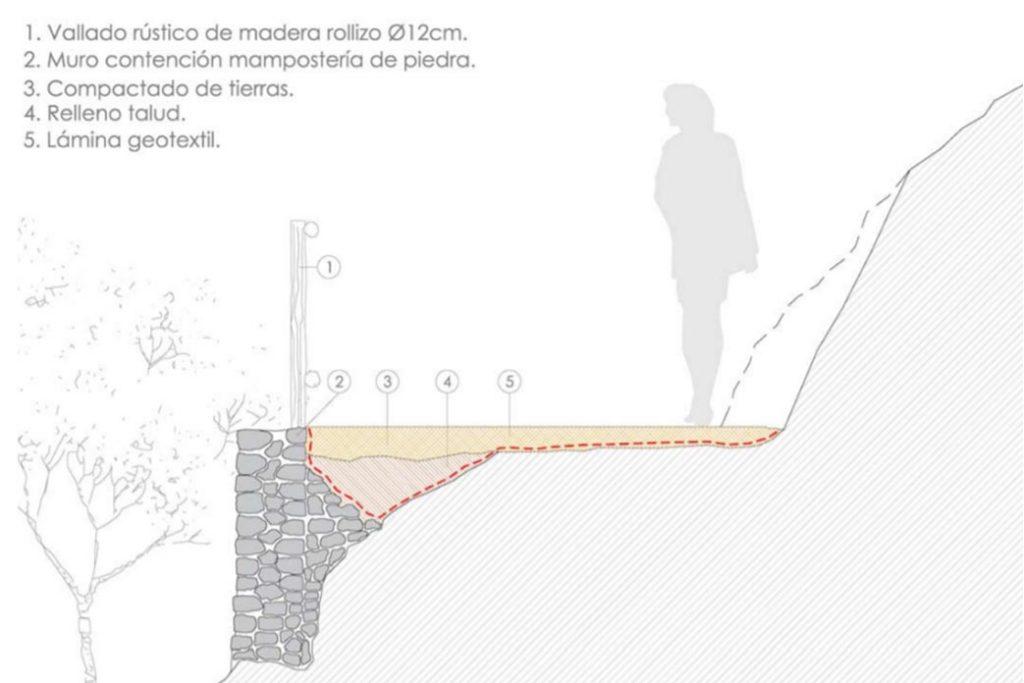

Como se puede comprobar en las dos secciones que presentamos (Figs. 3 y 4), el camino ibérico se realizó mediante un muro de contención de mampostería trabado con tierra, ligeramente ataludado, que tenía una anchura entre 3 y 3’5 m, permitiendo indudablemente el paso de carros.

Fig. 3. Sección transversal de la senda del castillo de Chirel con muro de contención y sin desmonte (Fuente: Ávila, 2019)

Fig. 3. Sección transversal de la senda del castillo de Chirel con muro de contención y sin desmonte (Fuente: Ávila, 2019)

Esta construcción, tras el abandono del oppidum, se fue arruinando progresivamente y en el último cuarto del s. XIII, cuando se decidió reforzar la frontera con Castilla -cuyo límite todavía estaba en el territorio de Cofrentes, apenas a unos centenares de metros de la atalaya avanzada- se reaprovechó reforzando los restos de los aterrazamiento con una nueva pared, que probablemente reaprovechó los mampuestos ibéricos, aunque ahora con una anchura que no superaba los 2 m.

Este camino conectaba con la senda que, ya época andalusí, unía el núcleo de Cofrentes (Confluentis) y las aldeas de Cortes (Curtish) y Ruaya (Roahyal), cada uno con su hisn correspondiente[6].

Una vez alcanzado de pie de la peña donde se construyeron el castillo y su reconstrucción, se llegaba a la puerta del mismo a través de una senda similar, pero con trazado en zigzag que permitía el paso de caballerías con facilidad. Este tramo se ha recuperado, si bien se sigue permitiendo el uso de la trocha que la sustituyó cuando, tras el abandono del castillo, sus pequeños muretes se fueron degradando.

Finalmente, se ha comprobado la existencia de una prolongación de esta senda que, mediante un muro de contención, continuaba paralela a la torre este en dirección a un hueco en la muralla que defendió la meseta a partir del siglo XV[7]. El hecho de que en el relleno de esta senda aparecieran restos constructivos del primer castillo, incluyendo mortero con restos de pintura monocroma, confirmaría la fecha de su construcción. Aunque esta pendiente de confirmación, es posible que esta senda permitiera el acceso directamente a la meseta, sin tener que pasar por el interior del castillo, a los ganados que en ella se refugiaban en caso de amenaza de ataque al señorío, y cuyo mantenimiento durante unos días se aseguraba gracias a las cisternas construidas en el centro de la meseta[8].

3.- Por sus caminos de acceso los conoceréis.

Es necesario insistir en la importancia de documentar y conocer los accesos a cualquier construcción antigua, sobre todo si se trata de un punto fortificado. Su trazado, su punto de origen, sus características constructivas y la inevitable evolución de las mismas (es la zona de paso obligado y, por lo tanto, la que precisa de más mantenimiento) son básicas para completar la historia del asentamiento y poder pasar del estudio microespacial al meso y macroespacial.

Por ello, y ante la circunstancia de que el acondicionamiento del único acceso era fundamental para poder llevar los materiales que han de servir para la consolidación y puesta en valor del castillo de Chirel, el estudio histórico-arqueológico que hemos realizado dentro de dicho proyecto resulta de mayor valor si cabe, no sólo para confirmar que sólo se ha acondicionado un trazado tan antiguo como el oppidum, sino para entender que cada uno de los asentamiento tuvo unas necesidades diferentes y que por eso en un mismo trazado hubo diferentes anchuras y características.

En efecto, que en la meseta habitaran varios cientos de personas durante dos o tres siglos, dentro de una red compleja de control del territorio, que abarcaba probablemente toda la frontera sudoeste de la ciudad ibérica de Kili (La Carència, Turís), obligó a que su camino principal de acceso permitiera el paso de vehículos (aunque sólo fueran los pequeños carros ibéricos) para poder hacer llegar a este importante núcleo fortificado materiales de construcción, mercancías y provisiones.

Por el contrario, las fortalezas medievales solían tener muy pocas personas de guarnición habitual[9], cuya función era mantener limpias y funcionales las reservas de agua y sus canales de aprovisionamiento, y proteger los bienes del señor, especialmente los impuestos cobrados en especie. Esto implica que bastaba una senda que pudiesen recorrer las mulas de carga y los ganados (especialmente en el caso de Chirel, que cuando dejó de ser castillo se conoció como dehesa de Chirel). Los restos encontrados no hacen sino confirmar estos hechos generales bien conocidos.

[1] Usamos este topónimo por ser el más aceptado actualmente. Con todo, en la documentación medieval y moderna aparece indistintamente como Xirello (1278), Chirel (1278 y 1578), Chirello (1279 y 1280), Chirell (1330, 1343, 1379, 1413, 1531 y 1582), Xirell (1330, 1343, 1379, 1413, 1531 y 1582), Girell (1428 y 1582), Chirelle (1451), Cherell (1557), Cherrell (1578) y Xerell (1583). Sin entrar en debates profundos sobre el origen del topónimo, el hecho de que, en 1269 -cuando aún no se ha construido- se hable del castillo de Coves como Coves de Xirello, nos lleva a pensar que se trata de un término preexistente, quizá asociado a los marcados giros del río Xúquer en esta zona o quizá valencianizando una palabra de origen semita.

[2] Probablemente vinculado con el gran oppidum del Pico de Los Ajos (Cortes de Pallás-Yátova), con el que tiene conexión visual directa y con el compartiría el control de los dos ejes de comunicación entre el interior y la costa, los ríos Magro y Xúquer.

[3] El Castillo de Chirel, contra lo que se ha mantenido sin base material en numerosas publicaciones, no es de época islámica. No tiene un hábitat asociado -las estructuras de la meseta son del poblado ibérico- ni puede identificarse con el hsin baash de Idrisi, (relacionar baash con Pallas es totalmente absurdo). Las referencias al castillo de Cortes deben relacionarse con el castillo de La Pileta, a la entrada del pueblo y de cronología indudablemente islámica. De hecho, en un documento de 1379, se habla de los dos castillos, el de Xirell y que estaba construido a la entrada del valle de Cortes. (AHN. Sección Nobleza. ES.45168.SNAHN/69.3.11/Moncada CP.3.D.34)

[4] Que se protegió mediante una torre en el s. XV.

[5] A.R.V., Maestre Racional, folio suelto.

[6] De la aldea de Bujete (Boixet), en un vallejo entre el río y la muela de Cortes, dependiente de Cortes, no hay noticia alguna de que hubiese ninguna fortificación. Otonel (Otonell) si conserva un interesante castillo, pero hay que recordar que no formaba parte del conjunto, sino que fue un hábitat independiente hasta que, en el s. XIX, pasó a formar parte del municipio de Cortes.

[7] El amplio foso que delimitaba el primer castillo por su lado este y que fue rellenado parcialmente con la reforma del XV, es prueba evidente que la meseta no formaba parte del espacio a defender, sino que se consideraba un punto desde el cual era posible atacar al castillo.

[8] Estas dos cisternas se alimentaban del agua de lluvia recogida de la superficie rocosa central, lo que confirma su uso para abrevar al ganado. La guarnición y personas refugiadas en el castillo utilizaron las dos cisternas localizadas en su interior y que se alimentaban de las cubiertas de las dos torres.

[9] Salvo en caso de guerra, en que se reforzaban los castillos más expuestos a un ataque enemigo. Por lo que sabemos, la guarnición del primer castillo apenas tenía dos vigilantes habitualmente, del segundo, en un momento de tensión entre los Moncada y los Cardona por la posesión del señorío, la guarnición eran el alcaide y 8 o 9 soldados.