Laura Martín Burgos – Arqueóloga CDLVC 16.613

Rosario Serrano Pérez – Arqueóloga CDLVC 15.759

Enrique Díes Cusí – Doctor en Arqueología CDLVC 13.472

Abstract

Entre agosto de 2018 y julio de 2019, dentro del Proyecto de consolidación, restauración y puesta en valor del BIC de la Muralla de Alpuente, promovido gracias a los fondos FEDER y al plan EMCUJU/EMPUJU, se han realizado una serie de intervenciones arqueológicas que han permitido desentrañar parte del origen y evolución de su recinto amurallado. El resultado de las mismas ha aportado relevante información acerca de las dimensiones, elementos y técnicas constructivas empleadas a lo largo de sus más de 1000 años de historia. En este trabajo queremos centrarnos en el hallazgo de una nueva puerta para acceso de carros en el tramo entre las torres 10 y 11.

- Introducción y contexto histórico.

El núcleo urbano de Alpuente surgió en época andalusí al pie de la fortificación de la misma época levantada en la muela del castillo, con el nombre de al-Bunt. Su importancia estratégica a partir de esta época, como punto de control de la vía que, remontando el Túria unía Balansiya (Valencia) con Sant Maria Ibn Razin (Albarracín) y, desde allí, con Saraqusta (Zaragoza), hizo que esta población contase también con una importante muralla desde el primer momento. Esto hizo que, en el siglo XII, al-Bunt fuera incluida por al-Idrisi dentro de las mudun (sing. madina, ciudad).

Convertida en centro de un reino independiente (taifa) una vez consumada la descomposición del Califato de Córdoba, siguió siendo clave también durante la época de los imperios norteafricanos almorávide y almohade.

Tras la conquista cristiana, convertida en uno de los puntos importantes de la defensa del reino de Valencia y en zona de control de la vía de comunicación con Castilla y Aragón, alcanzó la categoría de Vila Reial, con representación en Cortes. Esto hizo que mantuviera sus defensas hasta comienzos el siglo XVI, cuando la Unión de Reinos hizo innecesaria su función de control. Aun así, éstas siguieron operativas hasta su destrucción durante la Primera Guerra Carlista.

- Antecedentes de la intervención Arqueológica.

La actuación arqueológica llevada a cabo durante la campaña 2018-2019, se desarrolló en la mitad norte del recinto amurallado, priorizándose aquellos puntos que debían ser consolidados arquitectónicamente dentro del Proyecto de Consolidación y Puesta en Valor de la Muralla de Alpuente.

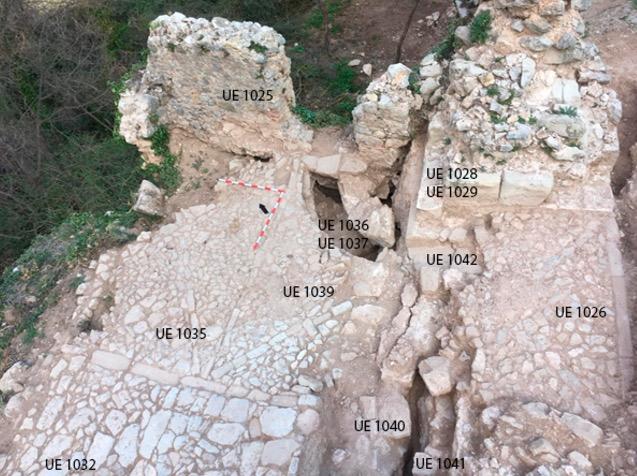

Tras las iniciales labores de desbroce y limpieza del recinto inferior amurallado, se pudo documentar que se trata de una construcción prácticamente lineal, que discurre en dos tramos de sur a norte y en un tercero de este a oeste. Aunque en determinados puntos del sector sur ha sido demolida o embebida por el propio urbanismo, el segundo y tercer tramos se conservan prácticamente completos. Salvando la abrupta orografía del terreno, cierra en ambos extremos conectando con el margen este del cauce del Barranco Reguero, delimitando un espacio de hábitat de aproximadamente 4 hectáreas, entre la muralla y el castillo.

Con la localización de la Puerta B (PB), una torre portal integrada en el pavimento de la C/Escuelas y descrita por R. Serrano y E. Díes (2019)[1] y la identificación durante los presentes trabajos de 2018-19 de la denominada Torre 5, se perfila un recinto amurallado que intercala lienzos y torres a lo largo de 470 metros de longitud, siendo visibles un total de 12 torres y tres puertas, intuyéndose una más de cada (T9 y PD), pendientes de confirmación arqueológica.

Imagen 1 Muralla de Alpuente con identificación de los principales elementos constructivos. E. Díes.

Según lo anterior, se promovió la intervención en la denominada Puerta C (PC), dado que esta zona concreta se localiza en un punto accesible por los visitantes, siendo un espacio muy peligroso debido a su avanzado estado de deterioro, que requería de una consolidación completa. Sin embargo, los trabajos arqueológicos no se concluyeron debido a finalización del Programa ENCUJU/EMPUJU y a la no obtención de la Subvención de Bienes Inmuebles ofertada por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, actuándose únicamente en los niveles superficiales del elemento. Por ello, a día de hoy la estructura se encuentra a la espera de una segunda fase de intervención que permita conocerla en profundidad para su posterior consolidación y puesta en valor.

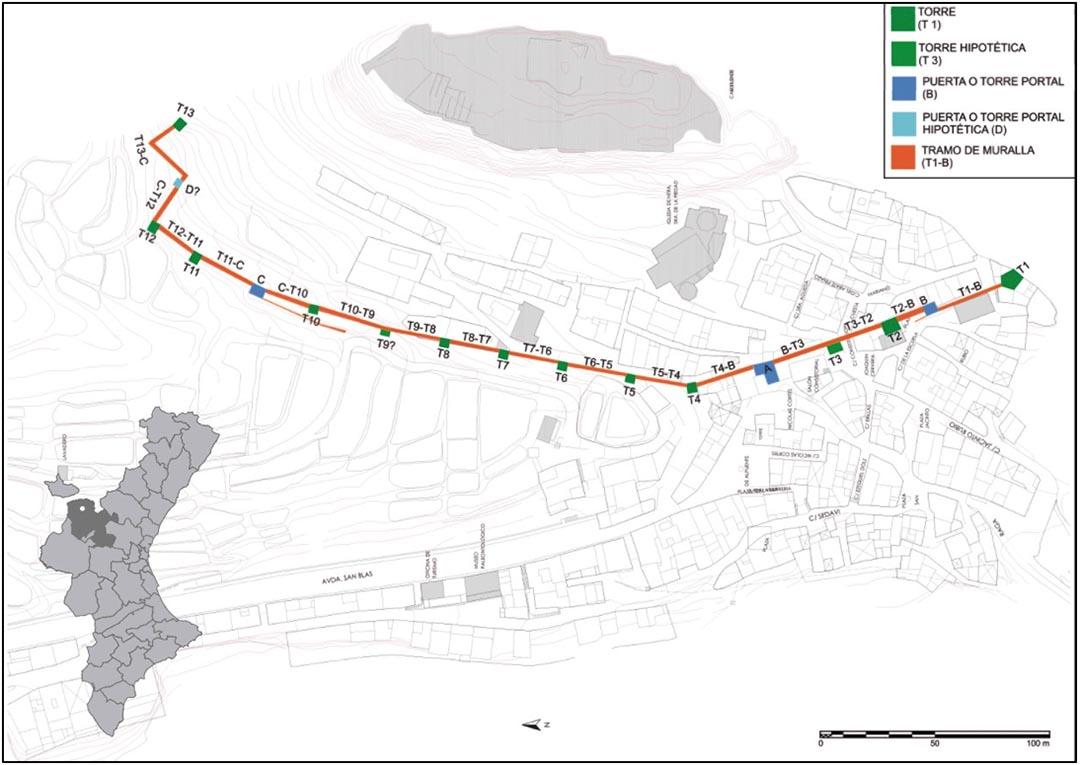

PC es una torre portal localizada entre las Torres T10 y T11 del sector norte del recinto amurallado. Presenta una planta rectangular con orientación de 9º (h. 180º) y unas dimensiones máximas conservadas de 9,70 metros de altura, 8,70 metros de anchura y una longitud de 6,70 metros.

Como punto de partida, previamente a la excavación, PC ya se adivinaba como una puerta de acceso siendo visible la jamba de un vano (UE 1029) realizada con bloques de piedra de arenisca de color verdoso, identificados como fábrica califal en otros puntos de la villa[2]. Gracias al trabajo desarrollado por A. Ribera i Gómez (1985) parece que esta puerta fue visible hasta los años 80, y también parte de la rampa que le daba acceso pues menciona en su publicación “esta rampa se encuentra desmoronada en un tramo importante y en algún sector deja ver su pavimento a base de cantos rodados”.

Imagen 2 Rampa de acceso a PC y tramo T10-PC tras labores de desbroce. R. Serrano.

- Excavación Cata 17 campaña 2018-2019.

La intervención realizada en la zona superior de PC se corresponde con la denominada Cata nº17, presentando unas dimensiones iniciales de 6,5 m por 6 m, ampliándose hasta los 8,8m por cuestiones de accesibilidad.

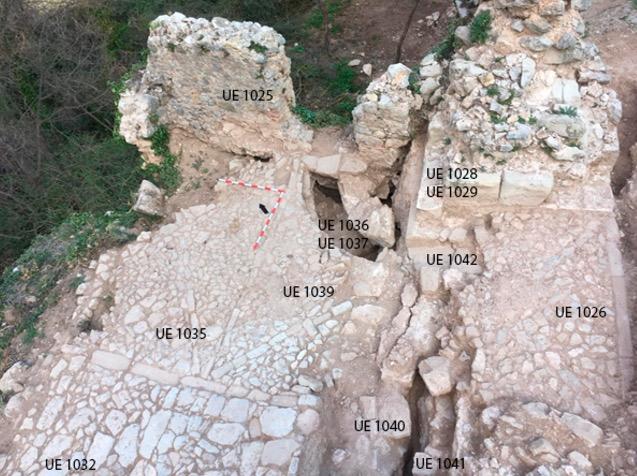

Imagen 3 Evolución excavación de la cata nº17. L. Martín, A. Escrig y L. Pérez (2018-19).

Según método de documentación secuencial cronoestratigráfico, o método Harris, se identificaron un total de 18 unidades estratigráficas de las cuales 9 se corresponden con unidades constructivas y las 9 restantes con unidades estratigráficas, cuyas características describiremos a continuación.

UE 1025 Muro de cierre. Estructura de mampostería trabada con mortero de cal amarillento que delimita el cierre de la torre en su lado norte. Se abre en ella un vano que actualmente tiene 0,80m de anchura (sólo se conserva intacta la jamba este), un alzado conservado de entre 0,60m en la jamba este y de 1,10 m en su lado oeste. Bajomedieval.

UE 1026 Vano de acceso a la ciudad. Espacio de paso de 2,45 metros de anchura, enmarcado entre jambas (UE 1029) y pavimento empedrado (UE 1035) todo ello dispuesto sobre la sillería de aparejo califal identificada como UE 1041.

UE 1028 Recrecido PC. Estructura de mampuestos de tamaño grande trabados con mortero de cal de color amarillento (semejante a UE 1025). Sólo se ha conservado la jamba este, como sucedía en la UE 1029. Bajomedieval.

UE 1029 Jamba de puerta. Sillería de arenisca y caliza altera, trabada con mortero de cal blanco escaso porcentaje de árido de calibre muy fino, que funcionan conjuntamente con el mismo elemento identificado al sur de la cata, generando un posible vano de una puerta urbana del periodo Califal, posteriormente cubierto por empedrado UE 1035.

UE 1030 Cubierta vegetal. Nivel 0 de la cata 17 en PC (Portal C) compuesto por un estrato vegetal con restos cerámicos de amplia cronología (de época bajomedieval, moderna y contemporáneos).

UE 1031 Nivel de derrumbe de UE 1028. Bajo UE 1030 aparecen mampuestos, restos de mortero de cal y restos vegetales (raíces, …). Bajomedieval.

UE 1032 Bajante. Estructura negativa circular situada en el noroeste de la cata. No se documenta completa al no concluirse la excavación arqueológica.

UE 1033 Nivel de derrumbe, arenoso escasamente compactado, con nódulos de cal disgregados. Se documenta generalizado por toda la Cata 17 presentando escaso material cerámico.

UE 1034 Nivel deposicional derrumbe, muy arenoso, suelto y con pocas intrusiones de piedras y cerámicas. Color Munsell 7.5YR 5/6 strong brown. Sin nódulos de cal. cronol

UE 1035 Pavimento adoquinado. Pavimiento formado por cantos rodados de tamaño mediano-grande, formando un dibujo geométrico. cronol

UE 1036 Canalización. Estructura negativa construida a partir de sillarejos de tamaño grande que discurren dirección sur-este, haciendo una curvatura buscando la evacuación del agua fuera de la torre por su cierre norte. Esta estructura presentaba una tapa de lajas de piedra trabajadas, de las cuales solo se conserva dos ejemplares (UE 1042).

UE 1037 Relleno de colmatación de UE 1036. Estrato arenoso no compactado, con pocas intrusiones de piedras y cerámicas. Color Munsell 7.5YR 5/6 strong brown. Aparece una bolsa de plástico, por lo que esta colmatación ha sido datada de época contemporánea.la cerámica tambien es contemporánea??

UE 1038 Cubierta vegetal. Estrato vegetal con restos cerámicos de amplia cronología (de época bajomedieval, moderna y contemporáneos). Zona ampliación cata 17. Igual a UE 1030.

UE 1039 Reparación de pavimento UE 1035. Nivel con pequeñas gravas, arena y cal muy compactada. Se localiza en la zona el centro siendo asociada a época moderna-contemporánea.

UE 1040 Grieta – Fractura que corta UE 1035 en sentido Norte-Sur. Colmatada por UE 1043. Materiales contemporáneos.

UE 1041 Sillares de arenisca verdosa dispuestos en vertical que responden a tipología de aparejo califal visibles en UE 1040. No es posible documentar la estructura puesto que no se ha completado la excavación arqueológica.

UE 1042 Tapa de canalización. Estructura de sección horizontal a partir de losas de roca arenisca dispuestas en plano horizontales que cubren UE 1036.

UE 1043 Nivel colmatación UE 1040. Estrato arenolimoso con escaso material cerámico de adscripción contemporánea.

La relación de las distintas unidades estratigráficas documentadas nos define un espacio inicial delimitado por dos posibles vanos de puerta situados al este (UE 1028), con un recrecido de la torre posterior (UE 1029) y otro al oeste (UE 1026); ambos son posiblemente de cronología califal, dadas las características constructivas que presentan a partir de aparejo de arenisca con mortero blanco, documentado en otros puntos de la fortaleza y la muralla urbana. Junto a este último aparece un murete de mampostería ordinaria trabado con mortero de cal amarillento de época moderna (UE 1013).

Los niveles estratigráficos se han asociado a derrumbe y aportes de materiales de residuo de adscripción contemporánea correspondiéndose

Aporte de materiales contemporáneos con tierra hasta llegar a un pavimento (UE 1035) de posible origen bajomedieval con varias reparaciones (UE 1039).

En un momento, el pavimento se corta por una grieta de origen indeterminado (UE 1040) con escaso material, en la que se pueden ver piedras de arenisca verdosas de tipo califal (UE 1041) que bajan en vertical en el posible vano de puerta oeste (UE 1026). El pavimento UE 1035 aparece cortado por una estructura de canalización de agua (UE 1036), colmatado por UE 1037. Esta estructura, de conservación muy frágil, aparecía tapada por una serie de losas horizontales (UE 1042), de las cuales conservamos dos. En su interior (UE 1037) aparecieron restos de plástico, por lo que su datación es confusa determinando su colapso en época contemporánea.

Imagen 4 Localización de la UEs documentadas durante los trabajos de excavación. L. Martín, A. Escrig y L. Pérez (2018-19).

- Hipótesis interpretativa PC.

De entre las unidades estratigráficas y estructurales documentadas son especialmente reseñables tres elementos que, por sus tipologías constructivas, dimensiones y disposición nos definen al menos tres fases distintas dentro del conjunto excavado hasta la fecha.

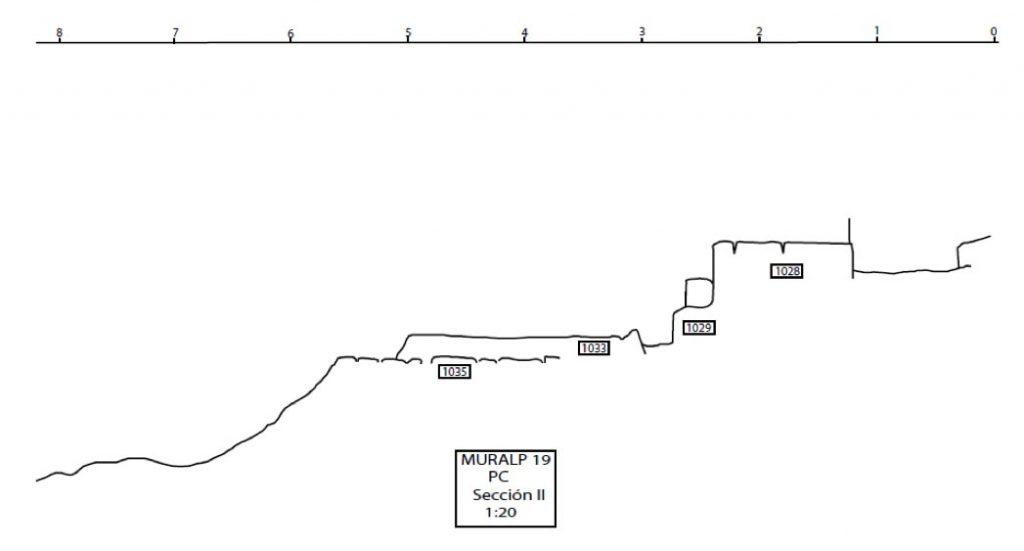

El primero de ellos se corresponde con el conjunto formados por las UE 1025 y UE 1028, ejecutadas siguiendo la misma tipología constructiva, a partir de mampuestos trabados con mortero de color cal amarillento. Ambas se localizan delimitando el cierre de la torre en su lado norte y han sido interpretadas como muro de cierre y recrecido PC respectivamente, sin poder determinar su morfología final dada la gran pérdida de mampuestos debido al abandono y erosión de las estructuras. Entre ambas se documenta un posible vano de 0,80m de anchura por un alzado conservado de entre 0,60m en su jamba este y de 1,10m en su jamba oeste.

El segundo elemento documentado como pavimento adoquinado correspondiente con la UE 1035, se localiza en la mayor parte de la superficie excavada, correspondiéndose con la práctica totalidad de la torre. La pérdida del alzado perimetral de la torre ha supuesto la perdida de la UE 1035 en la zona de contacto. La superficie presenta una inclinación este-oeste de 0,39m en una distancia de 4 m, siendo su cota sobre el nivel del mar de 940,13m en el sector este frente a los 939,74m en el sector oeste. Con estos datos, el elemento ha sido interpretado como un pavimento adoquinado cuya inclinación indicaría el acceso en rampa desde el sector oeste.

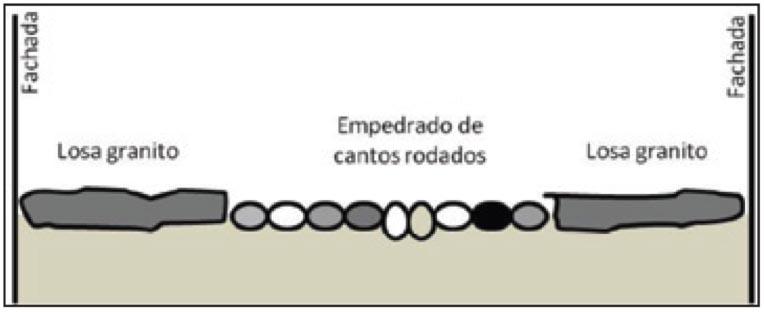

El pavimento está formado por cantos rodados de calibre mediano-grande, formando un dibujo geométrico definido por mampuestos alargados de tipo arenisco-rojizo, semejante al rodeno. Se distinguen dos muestras claramente diferenciadas; la primera (sentido norte-sur) es recta y presenta los cantos de mayor tamaño mayor desgaste por uso. La segunda muestra, se extiende hacia el este, presenta un dibujo de tipo geométrico con tres vertientes rectas formando líneas rectas. Aquí el tamaño de los cantos es mucho más pequeño que en la primera zona.

Imagen 5 Dibujo del pavimento I. L Martín.

Estos elementos estructurales se corresponden con la última construcción o reforma conservada del conjunto de PC, cuya cronología nos situaría en una remodelación de la torre en periodo Bajomedieval o moderno.

La principal dificultad a la hora de la datación en este pavimento radica, en primer lugar, en la contaminación que encontramos en todos los estratos excavados, ya que no encontramos ningún fragmento cerámico en un contexto cerrado que nos permitiera datarlo con seguridad. Tal y como hemos mencionado anteriormente, el pavimento estuvo visible en mayor o en menor medida hasta los años 80, y aunque ya no vinculado a un uso, la zona en la que está situado es de acceso frecuente por ser paso a la ruta de acceso al barranco de El Reguero. A su vez, la técnica constructiva en la que fue realizado, la colocación de grandes y medianas piedras de granito alternadas con otras de tipo alargado, en este caso de arenisca, es empleada comúnmente hasta la actualidad, si bien es cierto que recibe ese apelativo de “tradicional”.

Por ello, hemos buscado paralelos a esta técnica constructiva en otras excavaciones arqueológicas, de las que nos hemos decantado por dos. En primer lugar, la excavación llevaba a cabo en el Castillo de Soria, donde apareció “un pavimento de cantos de río delimitado lateralmente por una línea de piedras areniscas de buena labra y dos muros de mampostería de doble hoja, que ilustran el último hábitat del castillo” y datado en época bajomedieval (Arellano Hernández et alii, 2015: 229 – 230). Otro posible paralelo que encontramos en Granada, concretamente en la calle Horno de Marina nº3, donde en la excavación de una serie de sondeos con el fin de la rehabilitación y estructuración de dichos edificios. Estos sondeos permitieron observar un pavimento (UE. 109) “formado por pequeños cantos blancos y negros, trabados con cal y tierra, los cuales se van alternando para formar un motivo decorativo geométrico consistente en una serie de rombos cuyos ángulos se proyectan en forma de espiga.” (Bordes García et alii, 2007). El pavimento apareció en una casa datada en el siglo XVII, por lo que en este caso ya nos encontraríamos en época moderna.

Imagen 6 Pavimento del Castillo de Soria. Arellano Hernández et alii, 2015.

Imagen 7 Pavimento de la C/ Horno de Marina nº 3, Granada. Bordes et alii, 2007.

El tercer elemento destacable se corresponde con la UE 1029 interpretada como posible jamba de puerta. Se trata de una estructura de sillería de arenisca y caliza alterna, trabada con mortero de cal blanco con escaso porcentaje de árido de calibre muy fino. Este elemento se identificó inicialmente bajo la UE 1028 y en el extremo sur-este de la cata en línea con el lienzo de muralla. La distancia entre ambos elementos de semejantes características constructivas revelando un funcionamiento conjunto y dibujando un vano de 2,45m de anchura (documentado como UE 1026) posteriormente cubierto por empedrado UE 1035.

La datación de este conjunto basada en la tipología constructiva identificada se correspondería con el periodo califal, cuyo aparejo es visible en otros puntos de la torre PC.[3]

Imagen 8 Sección del área excavada de PC. E. Díes.

Con los resultados presentados podríamos interpretar que la denominada PC se trata de una torre-portal con un vano de 2,45 m al cual se accedería desde la rampa que conectar el pequeño puente denominado “La Pontezuela” con PC, generando una entrada en codo y doble puerta. Las dimensiones de vano documentado generan un espacio amplio que permitiría el paso de carros, además del de peatones y animales de carga.

En virtud de las relaciones cronoestratigráficas, así como de las tipologías constructivas documentadas, podríamos concluir la existencia de al menos dos reformas, siendo la primera de época taifa, por la técnica constructiva, y la segunda de fase post conquista cristiana, probablemente anterior al s. XV, con la construcción de un pavimento de cantos rodados.

Con los datos recopilados resulta imposible precisar si en la primera fase la entrada se realizaba en codo era una plataforma para favorecer el giro, quedando pendiente de confirmación con la segunda fase de excavación arqueológica.

Imagen 9 Sección esquemática del pavimento tradicional formada por una banda central de << chino>> y sendas bandas junto a las fachadas de la calle cubiertas de losas de granito. Fuente: Torres Márquez et alii, 2014.

- Conclusiones.

Los resultados de la campaña 2018-2019, han permitido definir con mayor exactitud las dimensiones reales del recinto inferior amurallado, pudiéndose identificar los distintos elementos que la componen e intuir los elementos que podrían albergarse en el subsuelo en varios de los puntos que nos marca el propio trazado del conjunto.

Gracias a esta intervención ha sido posible corroborar que la madina al-Bunt contaba con, al menos, tres accesos de los cuales dos de ellos serían de acceso con carro (los denominados PA o Torre Aljama y PC) y uno de ellos peatonal o con animal de tiro (el denominado PB o Portillo). PC, al igual que PA o Torre Aljama y dada la orografía del terreno, necesariamente presentaría un acceso en rampa. En el caso de PC se accedería, en el último momento de uso, mediante rampa desde el pequeño puente de “la pontezuela”. Estas características junto a sus dimensiones respecto al resto de torres, parecen indicar que se trataría de un acceso principal apto para el tráfico rodado.

Sin embargo, dadas las características orográficas del terreno, así como la existencia de la Torre 13 inconexa con el lienzo continuado y suspendida en el cortado rocoso controlando el camino de herradura que da acceso aun hoy desde el paraje de la Bomba en el Barranco Reguero, no es imposible prever la existencia, en el lienzo entre Torre 12 y la vertical rocosa, de otra puerta peatonal abierta sobre el propio paño o de similares características al documentado en C/Escuelas y denominado PB, que permitiría el acceso peatonal y con animal de tiro.

Sin duda, el mayor de los hallazgos es la presencia de aparejo califal que confirma que las dimensiones de la madina no variaron ya con el tiempo, antes bien se redujo en época medieval cristiana. En periodo califal ya estaba amurallado y por tanto urbanizado pudiendo quedar en esta zona evidencias de un hábitat andalusí hasta su abandono probablemente a partir del s. XVII con el progresivo declive de Alpuente vinculado a la relajación de fronteras y a la apertura de un nuevo camino de conexión con el interior.

Este último dato abre unas enormes posibilidades a la investigación ya que el urbanismo medieval ha quedado enmascarado, cuando no destruido, por edificaciones modernas y contemporáneas. Nos encontramos ante un espacio de aproximadamente una hectárea que puede aportar mucha información sobre los primeros quinientos años de la historia de Alpuente.

Bibliografía

- Arellano Hernández, O.L., Barrio Onrubia, R., Lerín Sanz, M., Ruíz de Marco, A., Tarancón Gómez, M. J. (2015): Arqueología en el Cerro del Castillo de Soria. Avance de su necrópolis judía. OppidUE, cuadernos de investigación nº11, pp. 210 –238.

- Bordes García, S., García-Consuegra Flores, J.M., Jiménez Triguero, J.M., Morcillo Matillas, F.J., Rodríguez Aguilera, J. (2007): Intervención arqueológica mediante sondeos arqueológicos y control de movimiento de tierras vinculada a las obras de rehabilitación y estructuración de edificio para viviendas en C/Horno de Marina nº3, esquina con placeta de Castillejos nº5 (Granada). Gespad Al-Andalus S.L.

- Climent Simó, J.M. (Dir.) (2014): Plan director del castillo y murallas de Alpuente. Conselleria de Educació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana.

- Cotino Villa, F. (2009): Informe de intervención arqueológica de seguimiento de los trabajos de Consolidación Urgente de lienzo y torre adyacente de la Muralla de Alpuente.

- Díes Cusí, E. (2003): Estudio arqueológico de estructuras: léxico y metodología. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Valencia.

- Díes Cusí, E., Serrano Pérez, R., (2008): Excavación, consolidación y puesta en valor Castillo de Alpuente.

- Díes Cusí, E., Serrano Pérez, R., Martín Burgos, L. (2019): Muralla de Alpuente (ss.IX? – XIX). En La Taifa de Alpuente nº16. Pp. 5-13.

- Pavón Maldonado, B. (2012): Murallas de tapial, mampostería, sillarejo y ladrillo en el islam occidental. Articulo inédito.

- Pavón Maldonado, B. (2015): Murallas con adarves y merlones y murallas desmochadas en Al-Andalus y en el norte de África. Sexta parte. Sharq Al-Andalus (Murcia, Alicante, Castellón y València). Artículo inédito.

- Ribera, A., y Gómez, R. (1985): El Castell d’Alpont (València). Noticia sobre restos constructivos de época califal. Actas I Congreso de Arqueología Medieval Española (1985), III, Andalusí.

- Ribera i Gómez, A. (1986): El Castell d’Alpont (València).

- Roselló Mesquida, M. 2006. Cerámicas emirales y califales de la Torre Celoquia y los orígenes del Castillo de Cullera. Qulayra 2: 7-34. Cullera: Museo d’història i arqueología de Cullera.

- Torres Márquez, M., Ramírez López, M.L., Garzón García, R. (2014): Pavimento y patrimonio en las ciudades históricas. Reflexiones a propósito de una intervención singular en Córdoba (España). Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º 66, págs. 181-206.

[1] R. Serrano y E. Díes (2019) Proyecto de Intervención Arqueológica Global Puesta en Valor de la Muralla de Alpuente. “(en planta…) se documenta una estructura rectangular de tapial de mampostería trabada con mortero de cal y gravas que presenta un posible vano en la cara norte y línea continuada en cara sur y oeste. (…) Se conservan visibles los huecos de agujales de sección rectangulares de 0,8cm por 0,4 cm. Se interpreta la estructura rectangular identificada en planta con la base de una torre-portal, siendo el hueco en la cara norte asociado al vano de la puerta o “portillo” denominada en este Proyecto como Portal B o PB.”

[2] Díes Cusí, E., Serrano Pérez, R., Martín Burgos, L. (2019): Muralla de Alpuente (ss.IX? – XIX). En La Taifa de Alpuente nº16. Pp. 5-13.

[3] L. Martín, R. Serrano y E. Díes (2020). Revisando la historia andalusí de Alpuente a través de la excavación de sus murallas. “(…)Al este de PC, se documentan las jambas de la puerta que daría acceso la medina. Estos elementos están fabricados a partir de sillares de arenisca perfectamente ejecutados, con unas dimensiones de 0,55 x 0,35 x 0,70 metros en uno de los sillares y 0,70 x 0,20 en el otro, trabados con mortero de cal de color blanco, en los cuales se abre un vano de 2,45 metros, formando una entrada en codo (al menos en los últimos momentos de uso). Debido a su superficialidad y la alta calidad de los mismos, han sido objeto de expolio a lo largo de la última centuria”.